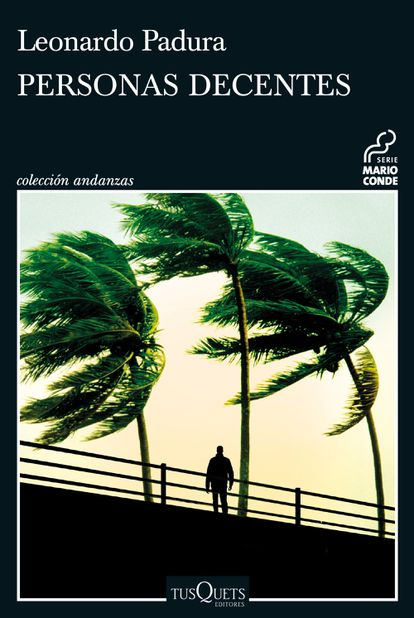

El autor cubano lleva a su máxima expresión a su personaje Mario Conde, la mezcla entre ficción criminal e histórica ambientada en La Habana de 1910 y de 2016

Padura Reaparece con "Personas Decentes"

A-

A

A+

Por Juan Carlos Galindo

Consciente de la dificultad de su tarea, Leonardo Padura ha tenido siempre presente aquello que Hemingway calificaba como “el detector innato de mierda”, un método que puede perder eficacia en determinados estados de una carrera literaria pero que si funciona a pleno rendimiento aleja al escritor de la comodidad y la autocomplacencia. Solo así se puede explicar que el autor cubano, dueño de una extensa y variada carrera, haya conseguido en Personas decentes (Tusquets) la más redonda, compleja y fascinante historia de las nueve protagonizadas por Mario Conde.

En 2013, Padura (La Habana, 66 años) publicó Herejes, una novela policial fuera de la serie de su emblemático personaje en la que la parte histórica ganaba mucho peso y con la que se alejaba de las novelas “escuálidas y conmovedoras” que siempre quiso escribir el propio Conde, eterno autor frustrado, condenado en aquella ocasión a un papel secundario. A esa le siguió La transparencia del tiempo (2018) y Personas decentes, en la que la idea de contar una historia paralela a la trama policial, de mirar al pasado para tratar de entender el presente, alcanza su verdadera dimensión, su mejor acabado.

Mario Conde tiene 62 años y ha envejecido en lo físico y en lo mental. Hace casi tres décadas que no es policía, ocupación a la que dedicó “la barbaridad de 10 años” (narrados en las primeras cuatro novelas de la serie, las que forman la Tetralogía de las cuatro estaciones) y sobrevive vendiendo libros (o cualquier cosa con algo de valor) de segunda mano. Sigue a cuestas con su “pesimismo histórico”, su lucidez para interpretar la vida, pero también atrapado, como le recuerda su amigo Carlos el Flaco, “entre el dolor del presente y el temor al futuro”. “Eres un cabrón recordador”, le dice. En esa tesitura, en La Habana de 2016, su antiguo subalterno y ahora jefe policial Manuel Palacios le pide ayuda para resolver un macabro asesinato con castración incluida. La víctima, Quevedo El abominable, es un antiguo comisario cultural que hundió la vida de decenas de artistas y escritores para mayor gloria del régimen comunista. Conde ya ni siquiera lleva casos por lo privado, pero Palacios es su amigo y la policía cubana anda desbordada en los días de la visita de Obama y el concierto de los Rolling Stones. La investigación le llevará por las zonas oscuras de un régimen decadente y perverso, lleno de vampiros en busca de su tajada, y por una ciudad a dos velocidades, donde el hambre y la carestía (que el propio Conde sufre en su piel) contrastan con la lluvia de dólares de turistas y corruptos patrios.

Por otro lado, al igual que en las dos últimas novelas, existe una segunda historia que tendrá al final su relación con la principal. Padura construye esta vez una novela policial ambientada en la convulsa, corrupta y fascinante capital cubana en 1910, cuando todavía aspiraba a ser la Niza de América. En capítulos entrelazados con la investigación de Conde, la voz en primera persona del policía Arturo Saborit nos lleva por las calles del barrio de San Isidro, la zona de exclusión dedicada a la prostitución, y la lucha encarnizada que mantuvieron Alberto Yarini y el francés Louis Lotot por el control del negocio. El enfrentamiento terminó con la muerte de los dos en un extraño duelo cuyas circunstancias nunca han estado del todo claras, un caso real al que Padura ha dedicado muchas horas de investigación y varios artículos y para el que inventa en Personas decentes una solución verosímil con pleno sentido dentro de la ficción. La forma con la que el autor de El hombre que amaba a los perros enlaza esta historia con el misterio de la principal no es nada rocambolesca y justifica la existencia de una trama que también funciona muy bien sola. Hay otros dos elementos de unión: en un juego metaliterario, el bueno de Conde está escribiendo por fin una historia que parece que funciona (la de Yarini y su muerte, precisamente) y, además, las dos narraciones se conectan por el lado de los desfavorecidos, de las víctimas, siempre en el mismo lado de la Historia.

Conde tiene sus premoniciones, pero no es un detective mago, no gobierna sus actos una lucidez extrema a lo Sherlock Holmes, lo suyo es un “sólido trabajo investigador”. Los lectores de la serie ya conocerán a Carlos, a su madre Josefina y sus milagros culinarios, a la bella Tamara y al resto de la pandilla de Conde. Sin ellos, sin su amistad y sus conversaciones, sus temores y su relación con el exilio (siempre presente en el autor de Como polvo en el viento) no se entiende a Conde, no se asimila Cuba.

En las dos tramas hay juegos retóricos y discusiones sobre la decencia de la que habla el título. El lector puede llegar a distintas conclusiones y solo una será unánime: Conde está en el bando de los decentes aunque, como dice su creador, eso no le haya servido de mucho a lo largo de su atribulada existencia.

Personas decentes es una excelente noticia para el género. No es fácil rematar una novela así a estas alturas de una serie y la ficción policial está llena de personajes deshinchados que caminan famélicos en continuaciones sin mucha sustancia. El problema que deriva de este logro es ver qué hace ahora Padura con Mario Conde. Los aficionados queremos más, pero no a cualquier precio.

EL PAÍS

Ver más artículos de Juan Carlos Galindo en