Insistimos en destacar las elecciones de 1982 como hito trascendente de la Transición

ESPAÑA DEMOCRÁTICA: UN CAMINO SERPENTEANTE (IV)

A-

A

A+

Manuel Salvador Ramos

Ahora bien, al ubicarnos en tal coyuntura, lo primero a ponderar es la robustez del acontecimiento. En el transcurso de siete años, en España fue a las urnas en varias oportunidades y particularmente creemos que esa intensidad comicial fue una táctica del Estado y de los actores políticos en el afán de construir el sentimiento democrático en la sociedad. En el evento de 1982, transcurrido siete años desde el inicio transicional, se manifiesta un sentido de búsqueda por parte de la sociedad, habiéndose ya superado la perplejidad inicial luego de la larga anomia dictatorial. En aquel entonces, a diferencia de 1977, el ciudadano español vota buscando caminos y perspectivas, y no colocando factores del pasado como sentimiento de inspiración política.

El llamado tardofranquismo se afanaba en “lavarse la cara” y al frente del mismo estaba Manuel Fraga Iribarne, prominente figura del régimen dictatorial. Por otro lado, Adolfo Suárez, el hábil personaje que colocó el Rey como Jefe de Gobierno, venía de ser, en distintos momentos, cabeza del aparato propagandístico de la Falange, presidente de RTVE y gobernador de la provincia de Segovia. Además, el instrumento político catalizador que se creó, la Unión del Centro Democrático (UCD), fue un intento de convivencia temporal para distintas corrientes latentes. Por el otro lado, la lucha contra la dictadura se personificaba nítidamente en el P.C.E. y los comunistas gozaban de influencia en los medios, en la cultura y en los sectores intelectuales, lo que hacía presumir una exitosa respuesta electoral.

Siendo ese el cuadro, en las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977, además del esperado arrastre del partido de gobierno (Adolfo Suárez no salió de Madrid a ningún acto electoral y solo se desplazó a hasta Cebreros, su sitio de nacimiento, para asistir a un homenaje), el segundo partido que mas votado es el PSOE, una organización golpeada por pugnas internas, con un historial de lucha respetable contra la dictadura, pero sin la intensidad que exhibían los comunistas, y con una dirección en manos de dirigente muy jóvenes De los resultados de ese evento ya hemos hablado y a la luz de los mismos nace una interrogante crucial: ¿Cómo logra el PSOE, en las elecciones de 1982, conquistar una victoria que en números aún no ha sido superada?

En un considerable número de ensayos, tesis de postgrado, enfoques y ponencias se ha tratado lo implícito en esa pregunta, por lo que pecaríamos de reduccionismo si en aras a la brevedad sintetizáramos una pretendida respuesta en solo algunas líneas. Así que ante el dilema, vamos consignar párrafos de una transcripción publicada por el diario EL PAÍS en su edición española del19 de septiembre de 2019, con la firma del periodista Rafael Moreno Izquierdo, en la cual se revela el contenido de una reunión sostenida por Felipe González y Alfonso Guerra con dos militares pertenecientes a un organismo de seguridad del Estado. Éstos, con instrucciones directas del propio Adolfo Suárez, prepararon y organizaron el encuentro a fin de ahondar los criterios y expectativas del PSOE en un periodo que apenas se abría y el cual estaba enmarcado en un ambiente dominado por obvias aprehensiones. Como podrá apreciarlo el lector, mas que una conversación interrogativa, la reunión transcurre como un dialogo crudo y directo y las respuestas del líder socialista conforman lo que posteriormente fue esencia la estratégica del PSOE en el período que culminará en 1982. Son tan claros y enfáticos los planteamientos de Felipe González, que al cotejar los mismos con el desenvolvimiento de los hechos, se entiende perfectamente como manejaba sus expectativas en base a los diseños que había prefigurado para modernizar el PSOE dentro de la nueva realidad ideológica, y como ello dibujaba una total sincronía con las corrientes social-demócratas en el conjunto Europeo. Dicho de otro modo, allí está el perfil de un líder que asume todos los insumos de la modernidad ideológica europeísta, captura legítimamente una estructura política arraigada en el ethos de la sociedad española y se aboca a una lucha de poder donde sus contrincantes juegan con esquemas y estrategias obsoletas.

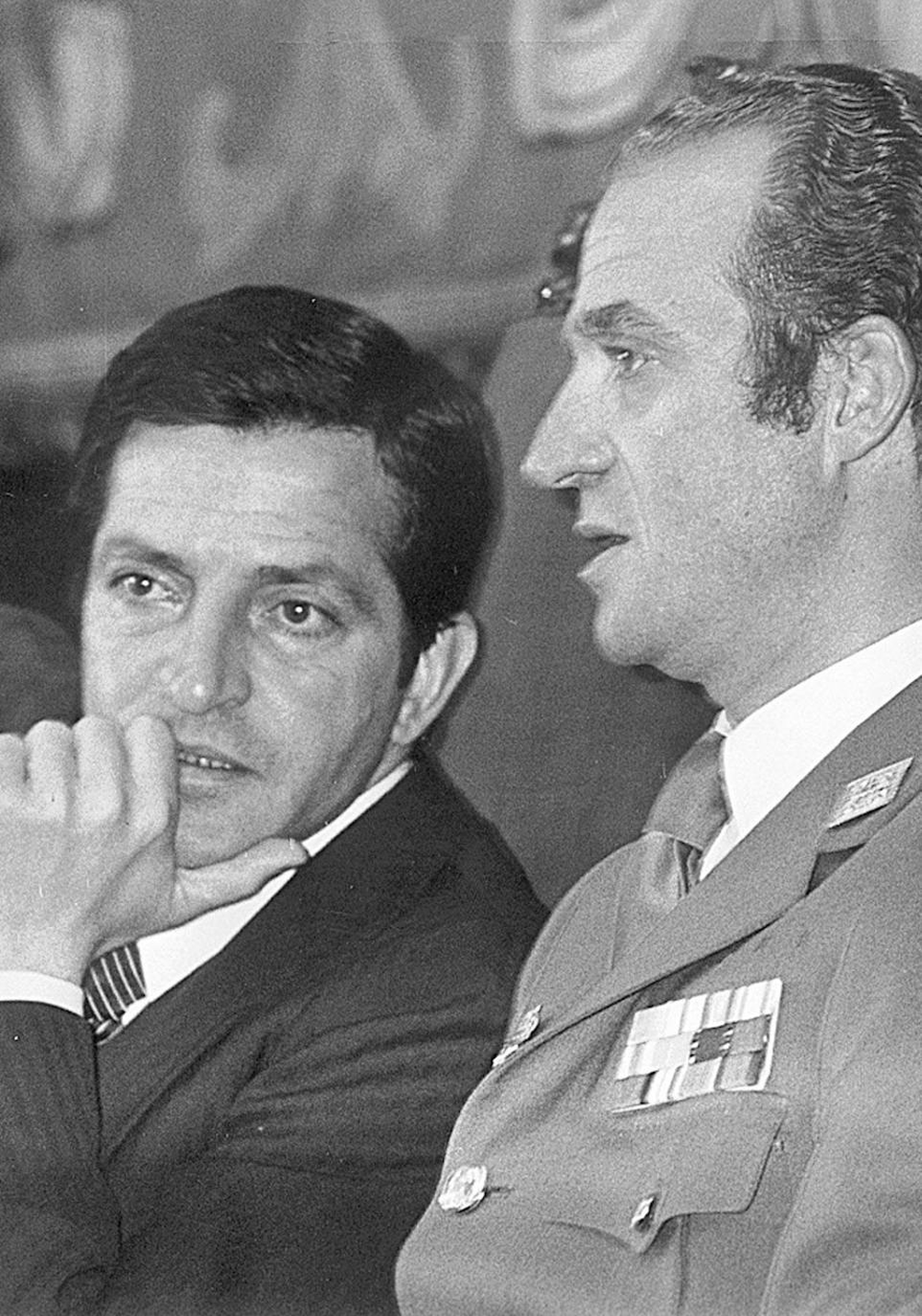

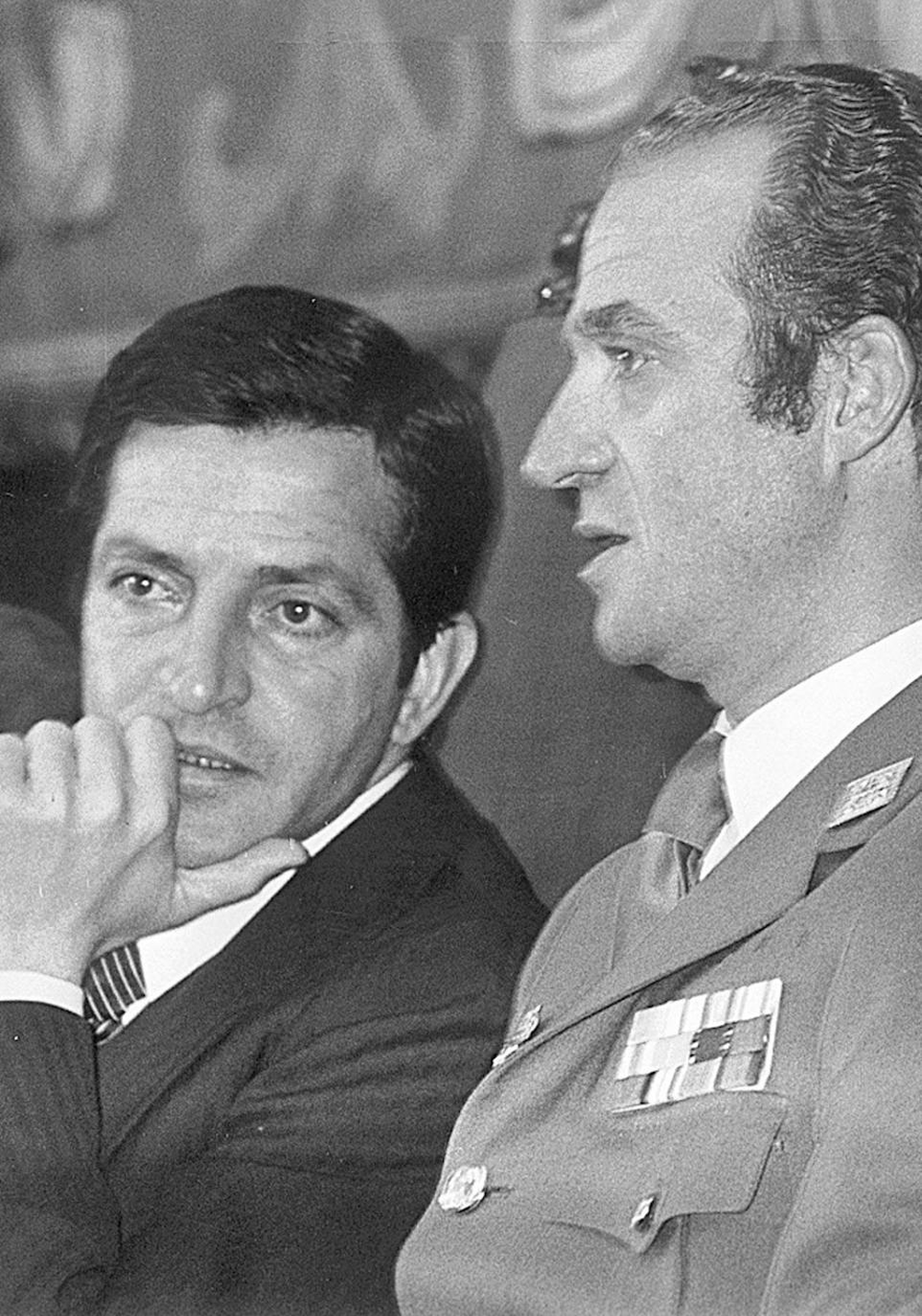

“Sábado 23 de octubre de 1976. Cien días justos desde que el rey Juan Carlos I eligiera a Adolfo Suárez para conducir la Transición. El régimen surgido a la muerte del dictador busca la forma de integrar a la oposición de izquierdas en la incipiente reforma sin provocar la reacción del búnker profranquista. Los partidos son aún ilegales, aunque tolerados, y vigilados por los servicios de seguridad.

Dos personas entran en coche al sótano del hotel Meliá Princesa, cerca de la madrileña Plaza de España. Quieren evitar un encuentro casual con alguien que les reconozca. Toman el ascensor al cuarto piso y se dirigen a la habitación número 4. Un hombre les abre la puerta y les acompaña al salón donde espera el jefe. Según recordaría años después un asistente, lo primero que hacen es sacar sus pistolas y dejarlas sobre la mesa.

A un lado, el teniente coronel Andrés Cassinello, director del Servicio Central de Documentación (Seced), la agencia de inteligencia creada en 1972 por el entonces vicepresidente Carrero Blanco. Junto a él, su jefe de Información, José Faura. Ambos llegarán al generalato cuando su principal interlocutor de ese día sea ya presidente del Gobierno. Enfrente de los dos militares se sientan dos jóvenes: Isidoro (nombre de guerra de Felipe González) y su número dos, Alfonso Guerra.

Los cuatro son conscientes de la trascendencia del encuentro. Cassinello y Faura, “los peones de brega de Suárez”, como ellos mismos se definieron, lo concertaron con el objetivo de evaluar el carácter y liderazgo de González y la posición y relevancia del PSOE, relativamente débil entonces frente a otros partidos de izquierdas. En manos de Suárez estaba la posibilidad de favorecerlo, como hizo un año antes al facilitar el pasaporte que permitió a “Isidoro” asistir al congreso de Suresnes (Francia), del cual salió elegido Secretario General del PSOE. También buscaban los espías conocer su grado de respaldo a la hoja de ruta de la apertura política que se estaba diseñando.

La entrevista, que duró tres horas y cuya transcripción ocupa 45 páginas mecanografiadas, representa una oportunidad única para conocer la posición de Felipe González cuando España no era aún democrática y la incertidumbre dominaba todo. Como advierten los militares, su actitud debe tomarse con cautela, ya que es obvia su “pretensión de caer bien”.

(…)

Cassinello comienza con una larga explicación sobre el papel de los servicios de inteligencia. “Vosotros podéis pensar que tenemos rabo o algo así, [pero] un servicio que concibe [...] su misión en función de la defensa del Estado no puede convertirse en instrumento de un grupo político determinado”. Anuncia que quiere mantener un contacto directo y permanente con sus nuevos interlocutores. “Debemos empezar a hablarnos para ver si podemos entendernos mejor en otro futuro distinto”, aventura.

Isidoro incluye en su larga respuesta los principales mensajes que quiere transmitir. “Nosotros no queremos ninguna forma de totalitarismo, no creemos en el modelo socialista soviético, ni en algunos parecidos [...] nuestro partido es moderado [...], lo cual no le quita su carácter finalista revolucionario en el sentido de que quiere una sociedad más igualitaria y justa”, subraya.

Cassinello (su nombre está oculto en el documento) le interrumpe: “Oye, es interesante, porque quizá en esa España del futuro en la que ambas partes tienen que olvidar o pasar por encima de unos años de la historia, serán los partidos que tengan dirigentes más jóvenes los que estén más próximos entre sí”. “Yo creo que la democracia en este país no tiene otra alternativa que ser joven”, remacha Isidoro. “¿Encuentras mayor posibilidad de diálogo con los representantes ahora mismo en el Gobierno de mayor juventud?”, insiste Cassinello. “Eso absolutamente claro. La distancia que ha habido entre la conversación con [Manuel] Fraga o con Suárez o [Rodolfo] Martín Villa ha sido gigantesca, porque para Fraga nosotros seguimos siendo ciudadanos de cuarta categoría y el Estado era el Estado suyo”, remacha el líder del PSOE.

A continuación, el líder del PSOE hace profesión de patriotismo. “Tanto España como el concepto de patriotismo no pueden ser atributo de la derecha, ni de broma”, remacha.

La entrevista de los dos dirigentes del PSOE con los espías militares era conocida porque sus participantes han hablado someramente de ella, pero hasta ahora no se había difundido su trascripción

De manera premonitoria, reconoce que el modelo de Estado es un “problema extraordinariamente difícil”, pero resalta que debe abordarse desde un planteamiento autonómico, rechazando que se articule “a partir de la decisión soberana de no sé qué pueblos independientes”. Enfatiza el caso de Cataluña, que considera el “más peligroso” porque “la burguesía nacionalista pretende el régimen de conciertos económicos, lo cual es destruir la posibilidad de desarrollo nacional. Nosotros por ahí no vamos a pasar en la vida. Y detrás del supernacionalismo catalán está en realidad la defensa de los intereses económicos de la burguesía catalana”.

EL PAPEL DEL PCE

Tras un intercambio de opiniones sobre la reforma política, la charla se centra en el futuro papel del PCE (Partido Comunista de España), al que muchos creían entonces llamado a convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda. “Eso es lo que creía [Santiago] Carrillo [secretario general del PCE] hace cinco años, que iba a ser el [Enrico] Berlinguer español”, replica Isidoro, aludiendo al líder comunista italiano y fundador del eurocomunismo. “[A] eso ha conducido la estrategia del PCE desde hace 11 o 12 años, creyendo que iba a ocupar el espacio político del Partido Socialista”, reflexiona el líder del PSOE. “Lo curioso es que el planteamiento de Carrillo, que no es nada torpe, que tampoco tiene mucha imaginación, pero torpe no es, [...] era correcto, viendo la esclerosis que se estaba produciendo en el Partido Socialista en el exilio”

Esta situación, según González, dio un giro en 1974, con el cambio de estrategia y dirección que se impuso en Suresnes. Se atreve, incluso, a hacer una predicción electoral*. En un “planteamiento democrático limpio”, aventura, el PSOE sacaría un 30% de los votos; mientras que el PCE se quedaría entre el 6% y 10%. (Acertó de lleno: en las elecciones que se celebraron ocho meses después, en junio de 1977, el PSOE obtuvo el 29,32% de los votos, y el PCE, el 9,33). “En ese proceso, digamos, de normalización, un Partido Comunista siempre lleva las de perder y un Partido Socialista las de ganar”, argumenta. “Nosotros vamos hacia arriba y ellos hacia abajo, ellos pierden pie cada día, porque no es lo mismo mantener Comisiones Obreras en la catacumba [...] que ir saliendo a la calle”.

Cuando los espías le preguntan por Enrique Tierno Galván [primer alcalde democrático de Madrid] y su Partido Socialista Popular (4,4% en las elecciones de 1977) le resta importancia y lo califica de “club”. “El ciudadano que quiera votar socialista va a votar el PSOE, porque su tío, su abuelo, su primo, fue del PSOE y esa memoria está ahí”, augura.

El segundo encuentro con los espías militares se produce en febrero de 1977, dos semanas después de que el PSOE hubiera pedido su legalización y en uno de los momentos más delicados de la Transición. Se trata asimismo de una larga y densa reunión (la transcripción ocupa 46 páginas) centrada en tres asuntos: las primeras elecciones (que tendrían lugar el 15 de junio), la legalización o no del PCE y el brutal atentado contra los abogados laboralistas de Atocha ocurrido un mes antes. El líder socialista comienza con una amarga queja por la reciente legalización del PSOE histórico que define como una “mala jugada del Gobierno” que atribuye a Fraga con el objetivo de debilitar a la izquierda en las urnas.**

“De modo que vosotros estáis en una situación boyante”, ironiza Cassinello. “Evidentemente el partido con más porvenir en este país hoy día es el PSOE. […] Tengo que añadir, aunque me cueste decirlo personalmente, que el socialismo hoy es Felipe González. A mí me importa un carajo y no me importaría mucho dejar de ser secretario general […] pero la gente hoy identifica al PSOE con Felipe González”, responde, visiblemente molesto.

El líder socialista se muestra muy crítico con lo que considera una instrumentalización del atentado de Atocha por parte del PCE y también con los grupos que, con una ideología supuestamente de izquierdas, siguen practicando el terrorismo. “Yo he sufrido más con los muertos de Atocha que Carrillo, ¡pero como de aquí a Lima! No digo solo por los muertos de Atocha, por los policías también. Alguna gente interpretó muy mal cuando yo dije lo del no rotundo en lo de la amnistía. […] La resistencia puede llegar a coger las armas, yo no lo comparto, pero se puede llegar a eso, en una situación de opresión, [… ] Hay un momento histórico en que el país cambia y en ese momento a mí que me dejen de coña: el que la hace la paga. Porque el que mata a un guardia civil no solo le está haciendo la puñeta a la Guardia Civil y al Gobierno, se la está haciendo al PSOE, a todos. Y por eso a mí me salió y lo repito. Amnistía: hay un límite. Creo que en este país hay saldar cuentas con el pasado, pero hasta un límite”.

La parte final de la conversación se centra en la situación política. Vaticina que solo quedarán cuatro o cinco partidos, a pesar del esfuerzo de Suárez por buscar una operación “a lo PRI mejicano” (un régimen formalmente democrático, pero en la práctica de partido único). Advierte que Suárez puede cometer “una equivocación grave, sobre todo para la Corona” y subraya que “Suárez puede gobernar cuatro o cinco años” (en realidad, no llegaría a cinco) pero que la única forma de transformar el país es que se consolide una alternativa de izquierdas, que no será el PCE.

En un momento en que persisten fuertes resistencias a la legalización de los comunistas, González reprocha a Suárez que no se atreva a hacerlo; aunque se equivoca, pues lo hará dos meses después. “Creo que políticamente sería un grave error no legalizar el PCE. Gravísimo error”, sentencia. “Creo que al PC lo que mejor lo combate es eso: las urnas. No hay mejor combate que ese. El problema ese hay que solucionarlo así y se acabó. Y todo lo que sea lo contrario es tontería”, concluye.”

*Se recalca que para el momento no se había realizado el evento electoral constituyente del 15 de junio de 1977.

** Felipe González había desplazado al dirigente histórico del PSOE, Rodolfo Llopis, de la dirección del PSOE. Éste no aceptó democráticamente la derrota y se separó del partido junto a un conjunto de dirigente para conformar el PSOE Histórico. El gobierno de Adolfo Suárez legalizó a esa facción, pero todo devino en una bufonada: el respaldo electoral fue ínfimo y Llopis se retiró de la vida política.

(Los renglones elaborados con tipo diferencial de letra pretenden suministrarle al lector lo que juzgamos como ideas centrales de Felipe González, y con ello pretendemos ir que sea el propio lector quien vaya formando una respuesta la interrogante planteada.)

Después de las elecciones constituyentes de 1977, toda la sucesión de acontecimientos va acumulando los componentes que estructuran el auge del PSOE como alternativa democrática frente a una un gobierno que se desgasta aceleradamente. Aunque el Ejecutivo logró superar una moción de censura presentada por el PSOE, el electorado ya identificaba al líder socialista como la principal alternativa. Para ser la alternativa de poder, Felipe González se deshizo del PSOE llamado histórico, forzó a que el partido abandonara el marxismo como bandera principista, cosa que hizo en un Congreso Extraordinario en el cual también redujo la autonomía de las Federaciones Regionales Socialistas. El “grupo sevillano” se hizo con el poder del PSOE y absorbió a competidores como el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Todo lo visualizado y expresado en la reunión del 19 de septiembre de 1976, se cumplía con precisión de relojería.

Leopoldo Calvo Sotelo, quien como se sabe sustituyó a Adolfo Suárez, se vio forzado a convocar elecciones anticipadas para octubre de 1982 al no solventar la crisis interna del partido gobernante y allí se produjo el definitivo hundimiento de la UCD cuando perdió155 escaños. Por su lado, la coalición formada por Alianza Popular(AP) de Manuel Fraga y otros partidos, pasó a ocupar el espacio político de UCD, convirtiéndose así en el principal partido de la oposición al gobierno de Felipe González. El PCE de Santiago Carrillo sufrió nuevamente un descalabro electoral yse enrumbó definitivamente hacia la irrelevancia política, cargando además con una importante crisis interna que llevó a muchos de sus cuadros a ingresar en el PSOE.

Históricamente, con la desaparición de la UCD y su eventual reemplazo por Alianza Popular como principal oposición, quedó configurado el sistema de bipartidismo político que ha regido la política española durante las décadas posteriores, coexistiendo con los partidos nacionalistas. Felipe González ocupó la Presidencia del Gobierno durante cuatro legislaturas consecutivas, logrando mayoría absoluta en 1986 y 1989, y relativa en 1993. Sus catorce años en el poder suponen el período más largo de gobierno continuado de un presidente del Gobierno electo luego de la Transición.

El PSOE emprendió las reformas para la modernización económica, el saneamiento y adecuación de los servicios y el desarrollo del Estado de las Autonomías, pero fundamentalmente para paliar los efectos de la gran crisis económica de aquellos momentos.

Con quienes hemos discutido al respecto, perciben un sesgo inapropiado en nuestro punto de vista, ya de acuerdo al sentido integral que caracteriza el período, no podría focalizarse en un solo evento la relevancia histórica de la totalidad. Respetamos tales apreciaciones, pero insistimos en nuestro punto de vista, ya que es realmente a partir de las elecciones del 28 de octubre de 1982 cuando se abren las vías para la democratización de España y para su inserción dentro del contexto de la Europa moderna al desarrollar política e institucionalmente un modelo de gestión estadal que es en estos momentos el único que se considera eficiente para la práctica gubernativa. Los momentos históricos se analizan y se escudriñan para verificar a fondo causas y hechos de distinto valor y jerarquía, y en ese contexto la instrumentación teórica (constituciones, leyes, estatutos, tratados) son fundamento para el quehacer de los actores, pero es la praxis derivada de tal basamento la que marca la ruta de las concreciones.

Ahora bien, al ubicarnos en tal coyuntura, lo primero a ponderar es la robustez del acontecimiento. En el transcurso de siete años, en España fue a las urnas en varias oportunidades y particularmente creemos que esa intensidad comicial fue una táctica del Estado y de los actores políticos en el afán de construir el sentimiento democrático en la sociedad. En el evento de 1982, transcurrido siete años desde el inicio transicional, se manifiesta un sentido de búsqueda por parte de la sociedad, habiéndose ya superado la perplejidad inicial luego de la larga anomia dictatorial. En aquel entonces, a diferencia de 1977, el ciudadano español vota buscando caminos y perspectivas, y no colocando factores del pasado como sentimiento de inspiración política.

El llamado tardofranquismo se afanaba en “lavarse la cara” y al frente del mismo estaba Manuel Fraga Iribarne, prominente figura del régimen dictatorial. Por otro lado, Adolfo Suárez, el hábil personaje que colocó el Rey como Jefe de Gobierno, venía de ser, en distintos momentos, cabeza del aparato propagandístico de la Falange, presidente de RTVE y gobernador de la provincia de Segovia. Además, el instrumento político catalizador que se creó, la Unión del Centro Democrático (UCD), fue un intento de convivencia temporal para distintas corrientes latentes. Por el otro lado, la lucha contra la dictadura se personificaba nítidamente en el P.C.E. y los comunistas gozaban de influencia en los medios, en la cultura y en los sectores intelectuales, lo que hacía presumir una exitosa respuesta electoral.

Siendo ese el cuadro, en las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977, además del esperado arrastre del partido de gobierno (Adolfo Suárez no salió de Madrid a ningún acto electoral y solo se desplazó a hasta Cebreros, su sitio de nacimiento, para asistir a un homenaje), el segundo partido que mas votado es el PSOE, una organización golpeada por pugnas internas, con un historial de lucha respetable contra la dictadura, pero sin la intensidad que exhibían los comunistas, y con una dirección en manos de dirigente muy jóvenes De los resultados de ese evento ya hemos hablado y a la luz de los mismos nace una interrogante crucial: ¿Cómo logra el PSOE, en las elecciones de 1982, conquistar una victoria que en números aún no ha sido superada?

En un considerable número de ensayos, tesis de postgrado, enfoques y ponencias se ha tratado lo implícito en esa pregunta, por lo que pecaríamos de reduccionismo si en aras a la brevedad sintetizáramos una pretendida respuesta en solo algunas líneas. Así que ante el dilema, vamos consignar párrafos de una transcripción publicada por el diario EL PAÍS en su edición española del19 de septiembre de 2019, con la firma del periodista Rafael Moreno Izquierdo, en la cual se revela el contenido de una reunión sostenida por Felipe González y Alfonso Guerra con dos militares pertenecientes a un organismo de seguridad del Estado. Éstos, con instrucciones directas del propio Adolfo Suárez, prepararon y organizaron el encuentro a fin de ahondar los criterios y expectativas del PSOE en un periodo que apenas se abría y el cual estaba enmarcado en un ambiente dominado por obvias aprehensiones. Como podrá apreciarlo el lector, mas que una conversación interrogativa, la reunión transcurre como un dialogo crudo y directo y las respuestas del líder socialista conforman lo que posteriormente fue esencia la estratégica del PSOE en el período que culminará en 1982. Son tan claros y enfáticos los planteamientos de Felipe González, que al cotejar los mismos con el desenvolvimiento de los hechos, se entiende perfectamente como manejaba sus expectativas en base a los diseños que había prefigurado para modernizar el PSOE dentro de la nueva realidad ideológica, y como ello dibujaba una total sincronía con las corrientes social-demócratas en el conjunto Europeo. Dicho de otro modo, allí está el perfil de un líder que asume todos los insumos de la modernidad ideológica europeísta, captura legítimamente una estructura política arraigada en el ethos de la sociedad española y se aboca a una lucha de poder donde sus contrincantes juegan con esquemas y estrategias obsoletas.

“Sábado 23 de octubre de 1976. Cien días justos desde que el rey Juan Carlos I eligiera a Adolfo Suárez para conducir la Transición. El régimen surgido a la muerte del dictador busca la forma de integrar a la oposición de izquierdas en la incipiente reforma sin provocar la reacción del búnker profranquista. Los partidos son aún ilegales, aunque tolerados, y vigilados por los servicios de seguridad.

Dos personas entran en coche al sótano del hotel Meliá Princesa, cerca de la madrileña Plaza de España. Quieren evitar un encuentro casual con alguien que les reconozca. Toman el ascensor al cuarto piso y se dirigen a la habitación número 4. Un hombre les abre la puerta y les acompaña al salón donde espera el jefe. Según recordaría años después un asistente, lo primero que hacen es sacar sus pistolas y dejarlas sobre la mesa.

A un lado, el teniente coronel Andrés Cassinello, director del Servicio Central de Documentación (Seced), la agencia de inteligencia creada en 1972 por el entonces vicepresidente Carrero Blanco. Junto a él, su jefe de Información, José Faura. Ambos llegarán al generalato cuando su principal interlocutor de ese día sea ya presidente del Gobierno. Enfrente de los dos militares se sientan dos jóvenes: Isidoro (nombre de guerra de Felipe González) y su número dos, Alfonso Guerra.

Los cuatro son conscientes de la trascendencia del encuentro. Cassinello y Faura, “los peones de brega de Suárez”, como ellos mismos se definieron, lo concertaron con el objetivo de evaluar el carácter y liderazgo de González y la posición y relevancia del PSOE, relativamente débil entonces frente a otros partidos de izquierdas. En manos de Suárez estaba la posibilidad de favorecerlo, como hizo un año antes al facilitar el pasaporte que permitió a “Isidoro” asistir al congreso de Suresnes (Francia), del cual salió elegido Secretario General del PSOE. También buscaban los espías conocer su grado de respaldo a la hoja de ruta de la apertura política que se estaba diseñando.

La entrevista, que duró tres horas y cuya transcripción ocupa 45 páginas mecanografiadas, representa una oportunidad única para conocer la posición de Felipe González cuando España no era aún democrática y la incertidumbre dominaba todo. Como advierten los militares, su actitud debe tomarse con cautela, ya que es obvia su “pretensión de caer bien”.

(…)

Cassinello comienza con una larga explicación sobre el papel de los servicios de inteligencia. “Vosotros podéis pensar que tenemos rabo o algo así, [pero] un servicio que concibe [...] su misión en función de la defensa del Estado no puede convertirse en instrumento de un grupo político determinado”. Anuncia que quiere mantener un contacto directo y permanente con sus nuevos interlocutores. “Debemos empezar a hablarnos para ver si podemos entendernos mejor en otro futuro distinto”, aventura.

Isidoro incluye en su larga respuesta los principales mensajes que quiere transmitir. “Nosotros no queremos ninguna forma de totalitarismo, no creemos en el modelo socialista soviético, ni en algunos parecidos [...] nuestro partido es moderado [...], lo cual no le quita su carácter finalista revolucionario en el sentido de que quiere una sociedad más igualitaria y justa”, subraya.

Cassinello (su nombre está oculto en el documento) le interrumpe: “Oye, es interesante, porque quizá en esa España del futuro en la que ambas partes tienen que olvidar o pasar por encima de unos años de la historia, serán los partidos que tengan dirigentes más jóvenes los que estén más próximos entre sí”. “Yo creo que la democracia en este país no tiene otra alternativa que ser joven”, remacha Isidoro. “¿Encuentras mayor posibilidad de diálogo con los representantes ahora mismo en el Gobierno de mayor juventud?”, insiste Cassinello. “Eso absolutamente claro. La distancia que ha habido entre la conversación con [Manuel] Fraga o con Suárez o [Rodolfo] Martín Villa ha sido gigantesca, porque para Fraga nosotros seguimos siendo ciudadanos de cuarta categoría y el Estado era el Estado suyo”, remacha el líder del PSOE.

A continuación, el líder del PSOE hace profesión de patriotismo. “Tanto España como el concepto de patriotismo no pueden ser atributo de la derecha, ni de broma”, remacha.

La entrevista de los dos dirigentes del PSOE con los espías militares era conocida porque sus participantes han hablado someramente de ella, pero hasta ahora no se había difundido su trascripción

De manera premonitoria, reconoce que el modelo de Estado es un “problema extraordinariamente difícil”, pero resalta que debe abordarse desde un planteamiento autonómico, rechazando que se articule “a partir de la decisión soberana de no sé qué pueblos independientes”. Enfatiza el caso de Cataluña, que considera el “más peligroso” porque “la burguesía nacionalista pretende el régimen de conciertos económicos, lo cual es destruir la posibilidad de desarrollo nacional. Nosotros por ahí no vamos a pasar en la vida. Y detrás del supernacionalismo catalán está en realidad la defensa de los intereses económicos de la burguesía catalana”.

EL PAPEL DEL PCE

Tras un intercambio de opiniones sobre la reforma política, la charla se centra en el futuro papel del PCE (Partido Comunista de España), al que muchos creían entonces llamado a convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda. “Eso es lo que creía [Santiago] Carrillo [secretario general del PCE] hace cinco años, que iba a ser el [Enrico] Berlinguer español”, replica Isidoro, aludiendo al líder comunista italiano y fundador del eurocomunismo. “[A] eso ha conducido la estrategia del PCE desde hace 11 o 12 años, creyendo que iba a ocupar el espacio político del Partido Socialista”, reflexiona el líder del PSOE. “Lo curioso es que el planteamiento de Carrillo, que no es nada torpe, que tampoco tiene mucha imaginación, pero torpe no es, [...] era correcto, viendo la esclerosis que se estaba produciendo en el Partido Socialista en el exilio”

Esta situación, según González, dio un giro en 1974, con el cambio de estrategia y dirección que se impuso en Suresnes. Se atreve, incluso, a hacer una predicción electoral*. En un “planteamiento democrático limpio”, aventura, el PSOE sacaría un 30% de los votos; mientras que el PCE se quedaría entre el 6% y 10%. (Acertó de lleno: en las elecciones que se celebraron ocho meses después, en junio de 1977, el PSOE obtuvo el 29,32% de los votos, y el PCE, el 9,33). “En ese proceso, digamos, de normalización, un Partido Comunista siempre lleva las de perder y un Partido Socialista las de ganar”, argumenta. “Nosotros vamos hacia arriba y ellos hacia abajo, ellos pierden pie cada día, porque no es lo mismo mantener Comisiones Obreras en la catacumba [...] que ir saliendo a la calle”.

Cuando los espías le preguntan por Enrique Tierno Galván [primer alcalde democrático de Madrid] y su Partido Socialista Popular (4,4% en las elecciones de 1977) le resta importancia y lo califica de “club”. “El ciudadano que quiera votar socialista va a votar el PSOE, porque su tío, su abuelo, su primo, fue del PSOE y esa memoria está ahí”, augura.

El segundo encuentro con los espías militares se produce en febrero de 1977, dos semanas después de que el PSOE hubiera pedido su legalización y en uno de los momentos más delicados de la Transición. Se trata asimismo de una larga y densa reunión (la transcripción ocupa 46 páginas) centrada en tres asuntos: las primeras elecciones (que tendrían lugar el 15 de junio), la legalización o no del PCE y el brutal atentado contra los abogados laboralistas de Atocha ocurrido un mes antes. El líder socialista comienza con una amarga queja por la reciente legalización del PSOE histórico que define como una “mala jugada del Gobierno” que atribuye a Fraga con el objetivo de debilitar a la izquierda en las urnas.**

“De modo que vosotros estáis en una situación boyante”, ironiza Cassinello. “Evidentemente el partido con más porvenir en este país hoy día es el PSOE. […] Tengo que añadir, aunque me cueste decirlo personalmente, que el socialismo hoy es Felipe González. A mí me importa un carajo y no me importaría mucho dejar de ser secretario general […] pero la gente hoy identifica al PSOE con Felipe González”, responde, visiblemente molesto.

El líder socialista se muestra muy crítico con lo que considera una instrumentalización del atentado de Atocha por parte del PCE y también con los grupos que, con una ideología supuestamente de izquierdas, siguen practicando el terrorismo. “Yo he sufrido más con los muertos de Atocha que Carrillo, ¡pero como de aquí a Lima! No digo solo por los muertos de Atocha, por los policías también. Alguna gente interpretó muy mal cuando yo dije lo del no rotundo en lo de la amnistía. […] La resistencia puede llegar a coger las armas, yo no lo comparto, pero se puede llegar a eso, en una situación de opresión, [… ] Hay un momento histórico en que el país cambia y en ese momento a mí que me dejen de coña: el que la hace la paga. Porque el que mata a un guardia civil no solo le está haciendo la puñeta a la Guardia Civil y al Gobierno, se la está haciendo al PSOE, a todos. Y por eso a mí me salió y lo repito. Amnistía: hay un límite. Creo que en este país hay saldar cuentas con el pasado, pero hasta un límite”.

La parte final de la conversación se centra en la situación política. Vaticina que solo quedarán cuatro o cinco partidos, a pesar del esfuerzo de Suárez por buscar una operación “a lo PRI mejicano” (un régimen formalmente democrático, pero en la práctica de partido único). Advierte que Suárez puede cometer “una equivocación grave, sobre todo para la Corona” y subraya que “Suárez puede gobernar cuatro o cinco años” (en realidad, no llegaría a cinco) pero que la única forma de transformar el país es que se consolide una alternativa de izquierdas, que no será el PCE.

En un momento en que persisten fuertes resistencias a la legalización de los comunistas, González reprocha a Suárez que no se atreva a hacerlo; aunque se equivoca, pues lo hará dos meses después. “Creo que políticamente sería un grave error no legalizar el PCE. Gravísimo error”, sentencia. “Creo que al PC lo que mejor lo combate es eso: las urnas. No hay mejor combate que ese. El problema ese hay que solucionarlo así y se acabó. Y todo lo que sea lo contrario es tontería”, concluye.”

*Se recalca que para el momento no se había realizado el evento electoral constituyente del 15 de junio de 1977.

** Felipe González había desplazado al dirigente histórico del PSOE, Rodolfo Llopis, de la dirección del PSOE. Éste no aceptó democráticamente la derrota y se separó del partido junto a un conjunto de dirigente para conformar el PSOE Histórico. El gobierno de Adolfo Suárez legalizó a esa facción, pero todo devino en una bufonada: el respaldo electoral fue ínfimo y Llopis se retiró de la vida política.

(Los renglones elaborados con tipo diferencial de letra pretenden suministrarle al lector lo que juzgamos como ideas centrales de Felipe González, y con ello pretendemos ir que sea el propio lector quien vaya formando una respuesta la interrogante planteada.)

Después de las elecciones constituyentes de 1977, toda la sucesión de acontecimientos va acumulando los componentes que estructuran el auge del PSOE como alternativa democrática frente a una un gobierno que se desgasta aceleradamente. Aunque el Ejecutivo logró superar una moción de censura presentada por el PSOE, el electorado ya identificaba al líder socialista como la principal alternativa. Para ser la alternativa de poder, Felipe González se deshizo del PSOE llamado histórico, forzó a que el partido abandonara el marxismo como bandera principista, cosa que hizo en un Congreso Extraordinario en el cual también redujo la autonomía de las Federaciones Regionales Socialistas. El “grupo sevillano” se hizo con el poder del PSOE y absorbió a competidores como el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Todo lo visualizado y expresado en la reunión del 19 de septiembre de 1976, se cumplía con precisión de relojería.

Leopoldo Calvo Sotelo, quien como se sabe sustituyó a Adolfo Suárez, se vio forzado a convocar elecciones anticipadas para octubre de 1982 al no solventar la crisis interna del partido gobernante y allí se produjo el definitivo hundimiento de la UCD cuando perdió155 escaños. Por su lado, la coalición formada por Alianza Popular(AP) de Manuel Fraga y otros partidos, pasó a ocupar el espacio político de UCD, convirtiéndose así en el principal partido de la oposición al gobierno de Felipe González. El PCE de Santiago Carrillo sufrió nuevamente un descalabro electoral yse enrumbó definitivamente hacia la irrelevancia política, cargando además con una importante crisis interna que llevó a muchos de sus cuadros a ingresar en el PSOE.

Históricamente, con la desaparición de la UCD y su eventual reemplazo por Alianza Popular como principal oposición, quedó configurado el sistema de bipartidismo político que ha regido la política española durante las décadas posteriores, coexistiendo con los partidos nacionalistas. Felipe González ocupó la Presidencia del Gobierno durante cuatro legislaturas consecutivas, logrando mayoría absoluta en 1986 y 1989, y relativa en 1993. Sus catorce años en el poder suponen el período más largo de gobierno continuado de un presidente del Gobierno electo luego de la Transición.

El PSOE emprendió las reformas para la modernización económica, el saneamiento y adecuación de los servicios y el desarrollo del Estado de las Autonomías, pero fundamentalmente para paliar los efectos de la gran crisis económica de aquellos momentos.

Ver más artículos de Manuel Salvador Ramos en