Por Faitha Nahmens Larrazábal

En las deplorables circunstancias, con la pandemia como guinda sobre el pesado fardo de la crisis, lo hace sonreír el premio con que la academia de cine nacional reconoce su trayectoria de feligrés del séptimo arte, cultor, crítico y director por veinte años de la Cinemateca Nacional. Un sorbo de algo podría ser grato pero no lo tentará. La distancia social, las geográficas y las del tiempo —el quién sabe cuándo— hacen azaroso el reencuentro. Pero en la memoria, que en su caso es prodigiosa, discurren los recuerdos nítidos, como una película que mira y cuenta. Beber con amigos es algo que pasó, pero tiene mucho que contar al respecto. “Siempre pretendiendo la sobriedad”, hace una pausa como si tomara un sorbo; recordar que es el príncipe de Santa Eduviges.

Caballero de eternos dones y juveniles rones —“No exagero si digo que durante buena parte de mi primera juventud fue algo parecido a mi sombra”— en la biografía del intelectual de vida de película resaltan increíbles tomas y copas compartidas con los pares. Aunque en perspectiva considera muy taxativo el tránsito del ardiente dulzor del destilado por su garganta de gran conversador e hiptónico charlista, el vínculo con este líquido es un hallazgo que va incluso más atrás en su historia: tiene que ver con su cartografía ancestral. El ron es un rastro indeleble de la identidad de Rodolfo Izaguirre. Abolengo de roble tiene este noble.

“Mi hermano Gustavo, católico y necesitado de sus orígenes, decidió averiguar quién era y de dónde venía. Buscó en diversos archivos hasta que se encontró con tres hermanos que llegaron de España en el siglo XVII. Uno siguió viaje a Chile y agregó una E al apellido Izaguirre. Los otros dos se quedaron en lo que entonces pudo haber sido el país venezolano. Uno murió ahorcado en los Llanos acusado de abigeato; el otro se metió a cura. Le dije a Gustavo que personalmente prefería descender del ahorcado y no del cura; comprendió entonces que sus investigaciones podrían ser desatinadas, así que guardó silencio y no las continuó”, confía, “pero mi hermano José Luis, más sereno, descubrió que un Izaguirre en la República Dominicana, o como se llamase esa nación en tiempos coloniales, era un magnífico ebanista y fue contratado ¡para que hiciera los toneles para envejecer el ron!”.

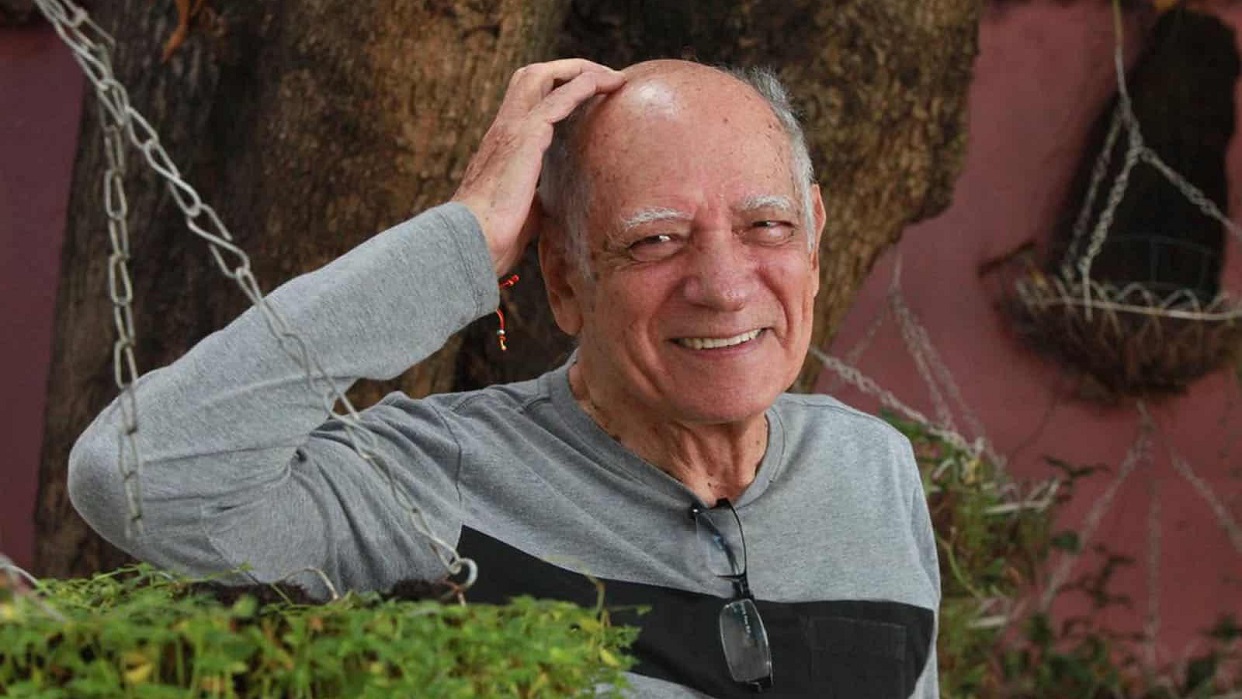

A Rodolfo Izaguirre le agrada el episodio que involucra a este tátara tátara abuelo y le reconforta que su apellido arrastre no solo el sabor sino el olor y la capacidad del ron “para iluminar mi apagado y taciturno espíritu”, confía contradiciendo la jovialidad que exhibe a sus 89. Elegante en su sweater amarillo, su favorito, lúcido de sesera e irreverente de naturaleza, el descubrimiento con bouquet literario es miel para el escritor que llega a la palabra desde su prematura pasión por el cine. Inolvidables algunas tomas.

(Toma 1: es el niño boquiabierto que no parpadea viendo Lo que el viento se llevó, “por cierto, un exabrupto que prohíban esta joya de la cinematografía por racismo, cuando por este melodrama, el mejor del mundo, premiaron con el Oscar a la actriz Hattie Mc Daniel ¡precisamente la primera actriz negra en ganarlo por esa película!”. Una escena lo conmueve hasta la médula y deviene mapa de ruta. Scarlett O’Hara jura, arrancando una raíz de la tierra y masticándola, que nunca más pasará hambre en su vida. Es una epifanía: Rodolfo en casa remeda el rito, juramento incluido, y será profético: “Ser crítico de cine, que es lo que he sido desde que me enamoré para siempre del llamado séptimo arte, sin duda no es lo que se diga una vocación lucrativa, nada de eso, pero me permitió vivir”. Vivir y sentirse vivo. Encontró allí otra pasión, además. Entendió que la crítica tenía que producir en el lector lo que a él cada película, por lo que se esmerará en pulir el verbo, su verbo cáustico —“no tanto que se desgaste”—, al punto que se hace escritor. Su novela Alacranes, reeditada en 2017, ganó en 1967 el premio Arístides Rojas. Salud)

“Algunos celebran al ron por lo que ofrece o les hace dar de sí mismos; lo usan como catapulta para tender puentes y comunicarse con quienes muestran dificultades y contradicciones a veces insalvables; hasta desnudan el alma y revelan secretos largamente escondidos y asoman un aire de felicidad que por lo general vive agazapado detrás de rudos comportamientos”, advierte. “En realidad los efectos que provoca en nuestra sensibilidad son ambivalentes: abre o cierra; ilumina u oscurece, nos hacen reír o nos invitan a llorar”, conviene. “Un vaso de ron compartido con alguien a quien no estimamos se nos sube velozmente a la cabeza y nos encrespamos, en cambio una botella compartida con el mejor o los mejores amigos nos alegra el ánimo y reímos y cantamos”, asegura elogiando el rito del brindis que ahora mismo parece esquivo.

Franco como es, descarta de plano el rito encapillado. “¿Sabrá mejor un sorbo fogoso allí, en la capilla, bajo la mirada de los ángeles? ¿Deleitará más si lo bebemos bajo el frío inclemente o si empinamos el codo, ese con que ahora nos saludamos, a 40 grados a la sombra a orillas del Lago de Maracaibo y del eterno resplandor del relámpago del Catatumbo?”, se pregunta. Y se responde: “Cualquiera que sea el trago, si acepta la cualidad de encapillado deja de ser legítimo porque ya se observa inclinado a la degradación”, desliza sin dogmatismo: “Pienso que solo debe beber encapillado el cura de la parroquia no satisfecho con el vino que él mismo ha convertido en sangre al consagrarlo; acaso buscará en la capilla o en los anaqueles de la sacristía un trago de ron como compensación más humana”.

Beber o no beber no es el dilema, el dilema está en las proporciones. “El mayor o el mejor y saludable efecto que produce en mí es que me hace ser inteligente y puedo disertar sobre sindicalismo sin tener la menor idea de que significa serlo o pertenecer a un sindicato; navego en ríos de conocimiento que van apareciendo misteriosamente en cada trago. Y cuando creo haber cruzado el distante horizonte de la felicidad lanzo al abismo del desprecio lo que tradicionalmente aceptaba como señal de haber permanecido en el buen camino de la decencia”, dice achacándole al líquido sus cualidades humanas y poéticas, mirando con lupa a la bohemia y las risas estridentes, viendo la película de las peñas y su proverbial estado de consciencia.

Compartió todo, menos la infinitud del tiempo, su liquidez. Familia sólida la que construyó este hombre de una sola historia de amor, de una vocación, de todas las películas, de todas las cofradías de literatura y arte, de bohemia a raya, Rodolfo Izaguirre, residente de la hondura y entre helechos, padre de tres hijos, Rhazil, Valentina y Boris, el experto en iluminación, la diseñadora y el anfitrión de tele, y con todas las razones para celebrar, nada humano le ha sido ajeno: la creación, la política, el país, el arte, la historia, la poesía, la cocina y la gastronomía. Son célebres sus hallacas. Y su devoción por la casa. Sí, siempre volvió a tiempo para la cena. Ah, el amor.

(Toma 2: En la casa de siempre, donde se mudaron días antes del Viernes Negro, en 1983, donde crecieron los hijos, donde están los afiches enmarcados de tantas pelis de culto, Belén — “que sigue aquí” —, le dice a su amado que han vivido años maravillosos, años que “han sido como un juego”; él queda maravillado, aun no se repone. A tal punto que el articulista de El Nacional —cuyos textos de los últimos 17 años están compilados en un libro fundamental, uno que nos cuenta desde su lúcida perspectiva, Obligaciones de la memoria—, acaba de terminar otro que está por editarse sobre su vida con Belén Lobo. Escribiría sobre ella, tal y como le prometió, luego que ella le dijo con exacta sabiduría: “El baile es el trazo que dejas en el aire luego del movimiento”).

“Durante largos años de irreverente juventud y ansiosas búsquedas de lenguaje junto a mis amigos de Sardio, el movimiento artístico y literario que renovó la literatura venezolana a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, entre cadáveres exquisitos exorcizaba con cervezas y tragos de ron la ferocidad policial de la dictadura de un fascista rechoncho y ordinario llamado Marcos Pérez Jiménez; y fueron muchos los tragos de ron con limón que sorbimos mi amigo Salvador Garmendia y este servidor en bares y botiquines de Caracas y de Barquisimeto, su ciudad natal”, confiesa. “Era en puros locales de mala muerte, aquellos en los que sus administradores regaban con aserrín el piso para evitar los pichaques provocados por los derrames de los líquidos, me refiero a la cerveza de sifón más dada a esos escándalos”.

La bohemia se alió luego al Techo de la Ballena un movimiento más iracundo y dadaísta. “Resultó ser un trágico proceso de autodestrucción que se llevó al más allá a muchos de mis compañeros de generación por el excesivo abuso y desaforados tragos de marca. La República que no lograron fundar con las guerrillas de los años sesenta, de clara inspiración cubano castrista, la instalaron llamándola la República del Este en el Bar y Restaurante El Vecchio Molino, en el boulevard de Sabana Grande y allí la muerte los estaba esperando”, recapitula el caballero que jura que él no se irá pronto, qué va.

(Toma 3: Rodolfo Izaguirre jura que falta un largo trecho para su muerte, que le es útil a los estudiantes de cine y esa tutoría constante le da mucha vida, que ya va, que verá el nuevo país, que nos veremos donde nos espera el Sol, que viene una Venezuela con su consustancial rumba y anhelada democracia.)

“Ninguna inhibición puede ser alegre así como tampoco ningún buen trago puede ser triste”, arroja una inobjetable premisa. “A Rubén Darío le gustaba el ron de Jamaica; a mí, el de Venezuela porque hereda todos los sortilegios de la asoleada región del Caribe y sé que en el Oriente del país hay muy buen ron. Es justo que sea en el Oriente porque es allí donde aparece el Sol y puede ocurrir que una noche de tragos nos haga presenciar la aurora y nuestra vital estrella conceda mayor nobleza a la disipación, es decir, al relajamiento moral de una noche intensa”.

Tiene sin embargo preferencias que cada vez son más definitivas. “!La poesía es propicia al trago!”, desliza, “y lo es ¡qué duda cabe! el lenguaje cuando alcanza la cumbre más elevada y cuando la sintaxis equivale al armonioso y festivo brindis teatral de la Traviata”, embriagando de gozo a la platea que aplaude. “Por lo que si me pones ahora a escoger, aunque festejo el ron, que tiene su día de celebración en el calendario (16 de agosto), y cada vez mejor fama, preferiré el vino… creo que es mucho más milagroso”, se vuelve bíblico. “Su cuerpo se ajusta a las carnes rojas o a la tersura del pescado, y la copa que lo contiene, blanco, rosado o rojo, es más delicada y de talle más esbelto que el vaso que se llena de ron, fíjate que la mano que sostiene la copa deja de ser garra para convertirse en pecíolos de flores de intenso aroma y color”, derrama belleza.

“Y es glorioso que sea el vino el que recorra las páginas más enaltecedoras de la novela francesa y empape de ilusiones a veinte poemas de amor y a una triste y solitaria canción desesperada. Claro, pero que no invalide nuestro deseo por tomarnos un roncito”.